Ti sei mai sentito in balia di pensieri contradditori? Ad esempio: vorrei tanto acquistare quel nuovo paio di scarpe però allo stesso tempo forse sarebbe meglio risparmiare un po’. Lo so sembra un dilemma come tanti e dopotutto se avessi abbastanza risorse non te lo porresti neanche. In vertà abbiamo tutti bisogni naturalmente contraddittori tra di loro, questo ad esempio rispecchia la differenza tra: avventura e sicurezza. Ce ne sono molti altri e la ricerca ne ha isolati 3 che devi assolutamente conoscere…

La barca

Da un po’ di tempo a questa parte ti ho parlato di questo nuovo modo di interpretare i bisogni di Maslow, suddividendoli in sole 2 categorie: bisogni di sicurezza e bisogni di crescita/esplorazione. Gli autori usano la metafora della barca, i bisogni di scurezza rappresenterebbero lo scavo, il quale deve essere grande a sufficienza per poter galleggiare, resistente per non far entrare acqua e durare alle intemperie. Leggero a sufficienza per poter solcare i mari anche con una leggera brezza ecc. Per questo lo scafo possa essere forte e resistente, da solo non basta, infatti senza una vela (senza un motore) la nave resterebbe in porto.

Si tratta della naturale tensione tra sicurezza e avventura, una tensione che la gente tenta costantemente di risolvere senza rendersi conto di un meccanismo: è in fondo irrisolvibile. Infatti non potrai mai essere sicuro al 100% senza ostacolarti e non potrai mai essere solo avventuroso senza rischiare grosso. Sarebbe facile pensare ad un punto di equilibrio, ed in parte alcuni ci sono riusciti (pensiamo a quello di Nash nei giochi matematici ad esempio) ma anche il concetto di equilibrio in natura implica sempre un costante riassestamento. Ciò non significa che non ci sentiremo mai sicuri ma significa che sarà inevitabile oscillare tra questi poli o meglio, tra questi bisogni umani.

La cosa tra l’altro può capitare alla stessa persona nella stessa vita e a volte nello stesso momento. Conosco persone che per anni hanno professato una vita nomade, che hanno concentrato la propria vita sull’idea di precarietà, perché amavano ritrovarsi in posti sperduti nel mondo ed esplorarli. Sono talmente bravi che hanno fondato un tuor operetor, di quelli che organizzano viaggi avventura, ma nonostante ciò, dopo decenni di nomadismo hanno deciso di piantare le radici. Hanno comprato casa, messo su famiglia, questo non significa che non viaggino più e non amino più l’avventura. Ma significa che nalla nostra vita è possibile che ogni estremismo venga prima o poi ricompensato in un qualche modo. (dove per ricompensa non intendo un premio ma intendo ri-compensare, ri-equilibrare).

Dunque si tratta proprio di una coperta corta: non possiamo essere sempre ultra sicuri del nostro scafo così come non sappiamo dove ci porterà il vento con assoluta precisione. Paradossalmente se potessimo saperlo finirebbe tutto: nel momento in cui raggiungo la massima sicurezza non c’è più alcun imprevisto che possa scalfirmi, una volta che ho esplorato ogni angolo del mondo non c’è più alcun luogo che mi sorprenda. Insomma questo meccanismo a ben venderlo sembra uno di quegli ingegni della natura, che servono proprio per continuare a farci sopravvivere e progredire nel modo migliore possibile.

Anche se probabilmente non esiste un punto di equilibrio ciò a cui tendiamo è proprio quello. La natura ricerca l’omeostasi, cioè la capacità di mantenere una sorta di ambiente interno sempre stabile, nel bene o nel male, si infatti tali equilibri se usciamo dall’ambiente chimico-fisico dei tessuti (delle cellule del corpo) è possibile trovare equilibri non proprio equilibrati. Ad esempio una persona particolarmente nervosa che per riuscire a placarsi beve tutti i giorni come una spugna, da un certo punto di vista è un essere alla ricerca di equilibrio ma è evidente che non si tratta di un vero bilanciamento.

Cura e autonomia

La seconda dicotomia è forse ancora più complessa da spiegare perché viviamo in un’epoca strana. Oggi moltissime persone sono convinte di poter bastare a se stesse, cioè di poter vivere nel mondo senza l’aiuto di nessuno: se da un lato sembra una cosa meravigliosa, una sorta di livello successivo di autonomia ed indipendenza, dall’altro lato alimenta una sorta di utopia, si perché noi esseri umani non possiamo fare a meno del prossimo. Lascia che mi spieghi meglio: se da un lato è vero che molti problemi umani derivano da una mancata emancipazione, cioè non cresciamo a sufficienza da diventare autonomi emotivamente…

…dall’altro lato questa ricerca di autonomia è esplosa nel mito dell’uomo che si è fatto da solo, del famoso “self-made man”, di cui ci siamo occupati diverse volte. Quindi abbiamo una naturale spinta a diventare sempre più autonomi: nasciamo in una relazione della quale siamo totalmente dipendenti per anni. Poi raggiunta l’adolescenza iniziamo a voler diventare sempre più indipendenti, ed è quindi normale che si punti a diventare via via sempre più autonomi, però allo stesso tempo tale spinta può essere mal interpretata, alla luce di teorie stramplate su questo tema, fino a pensare di poter vivere: senza alcun contatto umano.

Questa dicotomia ci dice qualcosa di molto semplice: ciò a cui tieni, ti tiene! In altre parole se vuoi essere totalmente autonomo devi rinunciare alla creazione di legami significativi. Tale rinuncia ci fa allontanare dal quel naturale bisogno di cure a accudimento di cui tutti abbiamo bisogno nella vita (chi più e chi meno). E allo stesso tempo ti dice che non puoi non tenere a nessuno, perché arrivi da qualcuno e in fondo siamo animali sociali, tutto questo è a volte sbilanciato nella nostra vita. C’è chi si appoggia troppo agli altri e chi troppo poco.

La spinta sacrosanta alla autonomia, tipica dell’età dell’adolescenza e della prima giovinezza, fa spesso poi un graduale ritorno verso l’accudimento dei propri cari (dolenti o nolenti). Il tema è molto complesso ma prima ci rendiamo conto di queste spinte contrastanti e prima possiamo osservarle nella nostra vita quotidiana. Chi si sente molto legato sa che farebbe bene a lasciar spazi di libertà e chi al contrario, è spesso lontano e distante, sa quanto farebbe bene restare un po’ più vicino. Non esiste una risposta giusta ma esiste il comportamento che, probabilmente, ti avvicina maggiormente a chi vuoi essere e come vuoi sentirti.

Anche questa, così come le altre due dicotomie, non dovrebbe sorprenderci ma renderci un pizzico più consapevoli. Quante volte ci capita di voler preservare la nostra autonomia a scapito delle relazioni significative? Oppure, quante volte capita di non riuscire a muoverci secondo ciò che per noi importante perché ci sembrava di fare un torto a chi ci stava accanto? Insomma sono domande che ognuno di noi può essersi posto e che anzi, naturalmente continueremo a porci.

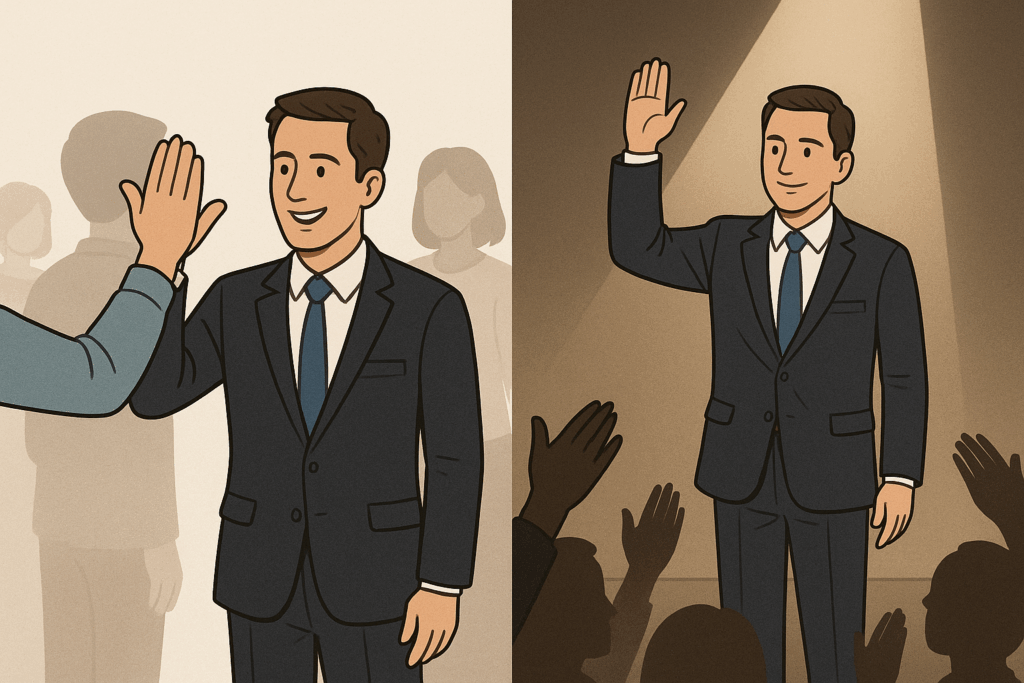

La terza dicotomia: affermazione vs collaborazione

Anche questa categoria ha a che fare con le relazioni e anche in questo caso abbiamo una coperta corta. Per quanto tu possa sentirti leader del tuo gruppo di amici, se sarai sempre tu quello che si afferma, quello che si mette al primo posto, prima o poi rischierai di rovinare il rapporto. Tutti abbiamo bisogno di attenzioni, così come tutti abbiamo bisogno di emergere di tanto in tanto dal naturale cooperare della nostra specie. Questo non significa diventare i leader, quelli in primo piano anche se magari non lo desideriamo, ma significa che di tanto in tanto, tutti emergiamo.

Tale emersione è concettualmente diversa e a volte contraria rispetto alla collaborazione. Non stiamo infatti parlando di una squadra che punta a fare goal, lì è normale che tutta la collaborazione del team serva per quell’obiettivo finale, il quale di solito viene espletato da specialisti della questione. Ma stiamo parlando di interazioni comuni, nella vita di tutti i giorni, più tendiamo a lavorare in vista della collaborazione e meno rischiamo di emergere. Credo che questo concetto, visto al tempo attuale, sia molto farraginoso da trattare, lascia che mi spieghi meglio…

…oggi per emergere la gente usa internet, in particolare usa i social. Come fai ad emergere su queste piattaforme? Devi purtroppo parlare in modo forte e polarizzante, cioè devi fare il contrario della collaborazione. Purtroppo però in un mondo dove chi la spara più angolata e tagliente sembra vincere, la cosa ha acquisito tinte negative: se mi conosci sai che non mi piace parlare male della tecnologia a caso, tuttavia qui siamo di fronte ad un modo di generare contenuti che purtroppo ammazza il vero pensiero critico. La vera capacità di analizzare le cose, veniamo continuamente presi dal “palato”, dal fatto estremo, strano e bizzarro.

Ok torniamo allo stato più naturale della faccenda, dato che queste dicotomie le abbiamo in comune con la maggior parte del regno animale. E’ bene ricordare che lo scopo principale della loro conoscenza non è quello di “sentirci sbagliati” ma è quello di accogliere, accettare, riconoscere il fatto che il nostro vivere porta dosi naturali di frustrazione. Il problema sorge quando iniziamo a vedere il nostro tenativo di soddisfare tali bisogni in modo rigido ed inflessibile: quando se non riesci ad emergere significa che sei un fallito per sempre, oppure il contrario, “se non riesci a collaborare con gli altri è perché sei un lupo solitario”. Ecc.

Come accennato in puntata non ho inventato queste dicotomie ma sono il frutto di un lungo lavoro che puoi trovare nel libro “Capire il paziente” di Sandra Sassaroli, Gabriele Caselli e Giovanni M. Ruggiero. Lo so non è un libro per tutti, è un testo rivolto ai miei colleghi psicologi e psicoterapeuti ma in caso fossi interessato ad approfondire da dove derivi il contenuto di oggi, questa è la fonte da cui attingere.

Fammi sapere cosa ne pensi, se sei arrivato qui sai dove trovarmi.

A presto

Genna