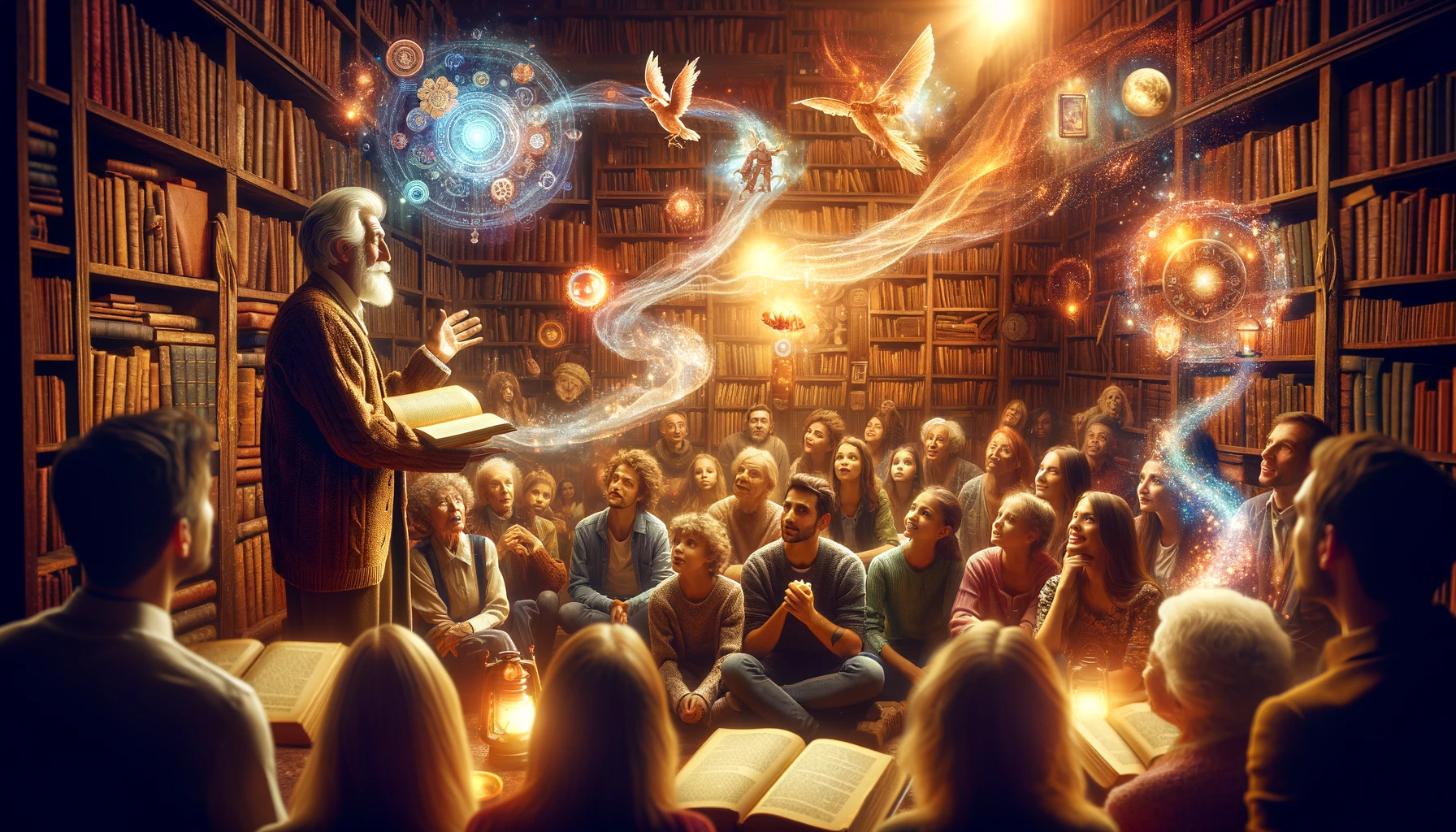

Se vuoi che una certa informazione entri nella testa di chi ti ascolta devi raccontagli una storia. Certo questa deve emozionare, deve essere fatta in un certo modo ma la cosa più importante è che sia una storia, una narrazione con un inizio, uno svolgimento ed una fine. Perché il nostro cervello ha un debole per le storie e sembrano essere il mattoncino sul quale ognuno di noi erige le proprie conoscenze e la propria personalità…

Le storie

I motivi per i quali siamo tremendamente attratti dalle storie sono molti ma credo che la nostra evoluzione possa gettare ancora più chiarezza su questo tema. Dato che per millenni abbiamo vissuto senza sapere praticamente nulla di ciò che ci circondava, o per lo meno conoscendone solo la superficie, abbiamo iniziato a creare storie che ci consentissero di muoverci agilmente anche tra meccanismi opachi e poco chiari. Potrei dire anche il contrario ovviamente: cioè che il nostro cervello è limitato e non potendo capire la realtà circostante si accontenta di costruire storie verosimili, non vere ma utili per agire in quel contesto. (Non sappiamo se è nato prima l’uovo o la gallina in tal senso).

Se ci pensiamo bene tutto il nostro linguaggio assomiglia “ad una storia”, se devo costruire una qualsiasi frase di senso compito costruisco una sorta di narrazione. “Luigi gioca a palla”, certo mancano un sacco di pezzi ma a ben vedere da qui possiamo partire per la costruzione di una storia: Luigi chi? Il figli della portinaia. E dove sta giocando? Sul tetto della palazzina con i suoi amici Matteo e Francesco, ecc. Continuando a porci domande su Luigi e su come sta giocando possiamo tirare fuori un intero romanzo. E’ come se in fondo tutta la conoscenza nella nostra testa fosse organizzata in storie.

Se per caso pratichi la meditazione non ti sarà sfuggito il fatto che quando resti in silenzio con te stesso emergono storie di tutti i tipi, narrazioni che hanno molti elementi casuali ma nelle quali è sempre presente un protagonista: TU. Lo so sembra assurdo ma la nostra memoria autobiografica è come se avesse il costante intento di ricordarci chi siamo, in riferimento a chi, a cosa e alle nostre emozioni, stati interni ecc. Lo fa di continuo, anche mentre leggi queste parole, una parte di te si sta chiedendo se valga la pena proseguire o meno e lo fa sempre a partire dalla persona più rilevante per te, cioè TU stesso/a.

Le narrazioni sono parte di come ci siamo evoluti, ed il nostro modo di raccontarle e comprenderle si è evoluto con la nostra specie. Di certo le storie che ci raccontiamo oggi non sono le stesse di 2000 anni fa, anche se in fondo in fondo ci sono un sacco di temi comuni: ti basta dare un’occhiata ad un qualsiasi poema antico (Omero ne è l’esempio più fulgido) per vedere come anche migliaia di anni fa vi fossero i problemi sentimentali di coppia, i problemi per il denaro, problemi per la politica, problemi per la inclusività dei barbari alle porte della Città ecc.

Le storie quindi sono con noi praticamente da sempre, fanno parte del nostro modo di dare senso alla realtà che ci circonda: vedi che un animale quando ha sete si abbevera da una fonte e questo ti spinge a pensare che l’acqua sia potabile. Anche questo semplice ragionamento è in fondo una storia, poi se vuoi tenere a mente questo fatto puoi immaginare che lo spirito dei tuoi antenati sia entrato nel cane e ti abbia indicato una fonte sacra. Questo di certo renderà l’utilizzo di quella risorsa qualcosa di oculato e farà si che tutte le persone che vi accedono ne abbiano un certo rispetto… oltre alla cosa più importante di tutte…

La memoria

L’aspetto più potente delle storie è quello di essere memorabili. Non è un caso che praticamente tutte le mnemotecniche, cioè le metodiche su come si può esercitare ed utilizzare la memoria, si fondino sulla costruzione di storie più o meno articolate. Certo queste devono essere vivide, emozionanti e se è possibile sorprendenti ma il tema di fondo è che si tratta di storie e non di pezzi messi a casaccio qui e là. Come capita non di rado nei libri di scuola: se hai qualche libro di Storia di quando andavi a scuola prova a leggerne qualche riga e ti renderai conto che le informazioni sembrano lanciate a caso.

Per questo gli studenti (e non) amano guardare i video del prof. Barbero, perché i suoi splendidi interventi hanno la possibilità (al contrario dei professori a scuola e nei contesti accademici) di soffermarsi sugli aspetti narrativi, il professore è in grado di rendere tridimensionali quei personaggi che nelle scuole dell’obbligo ci hanno reso mono dimensionali e collegati solo ad una data e ad un certo periodo storico. Abbiamo visto di recente questo fenomeno del nostro cervello, il quale adora le storie e sembra ripudiare i singoli dati, anzi se gli dai solo dei dati tende a costruirsi delle storie in autonomia, molto spesso zeppe di bias.

L’esempio è quello classico: se ti dico che praticare la meditazione aumenta la tua concentrazione del 40% (stima a caso) questo non è potente come raccontarti di quando ho schivato un incidente mortale in autostrada (storia vera che racconto in “Facci Caso“). Eh si, ho attribuito quella prontezza di riflessi alla mia pratica di meditazione, ma anche tale attribuzione è in realtà una storia che mi racconto, perché non posso davvero sapere come ci sia riuscito. Per questo i politici usano le storie della gente comune fino al parossismo, per questo da destra a sinistra vanno alla ricerca di “storie aderenti al proprio partito”.

Torniamo ai meccanismi di memoria, le storie ci aiutano a fare un’operazione particolare che in psicologia cognitiva chiamiamo: chunking, che significa spezzettamento. Chiunque abbia studiato i meccanismi della memoria sarà entrato in contatto con il famoso detto: la memoria può tenere a mente da 7 a 9 pezzi di informazione, non di più! Questo è stato il titolo di un famoso articolo scientifico del 1956 di George Armitage Miller, il titolo completo è: Il magico numero 7, più o meno 2: alcuni limiti sulla nostra capacità di processare le informazioni.

Gli studi di Miller dimostrarono che le persone non riescono mediamente a tenere a mente più di 7 (da 7 a 9 + o – 2) pezzi di informazione (chunk di informazione). Quindi se ti faccio memorizzare un numero, cosa che è stata fatta proprio negli studi di Miller, ecco che se supera le 9 cifre, faticherai a tenerlo a mente e a farlo passare nella memoria a lungo termine. Oggi è un esempio obsoleto, ma quando ero piccolo era normale che una persone ti desse un numero e tu dovessi, attraverso ripetizione (e associazione) cercare di tenerlo a mente (fino a farlo transitare dalla memoria a breve a quella a lungo termine).

La dimensione dei pezzetti

Lo studio con i numeri ha fatto però dimenticare ad alcune persone che si tratta di “pezzi di informazione“. Quindi se una persona riesce ad esempio a creare delle associazioni di gruppi di numeri, ecco che quel 7 + o – 2 può diventare molto rilevante. Ed è quello che fanno essenzialmente le persone che si allenano con le mnemotecniche ed è qualcosa che è stato provato anche in assenza di metodi specifici da Anders Ericsson nei suoi studi sulla pratica deliberata. Nei quali le persone, senza sapere di questo limite venivano invitate a migliorare sempre di più la capacità di tenere a mente stringhe di numeri molto grandi… e ci riuscivano.

Sai come ci riuscivano? Creando pezzi grandi di informazione, storie che legassero insieme tanti numeri. Ecco le storie sono come pezzi di informazione nei quali possiamo mettere dentro un sacco di roba. Ecco perché quando studi un argomento a fondo, per quanto possa sembrarti assolutamente sconclusionato all’inizio poi diventa come “una storia che fila liscia” dove tutti i nodi sembrano venire al pettine. Le storie sono realmente il collegamento che abbiamo tra di noi e anche i dati più freddi devono essere corredati da una buona storia per essere accolti, anche nei processi “contesti più ortodossi” che ti possano venire in mente.

Cosa fa una storia? Solitamente ti fa identificare con i suoi elementi, per comprenderla una parte di te si deve identificare con le sue parti (i personaggi umani o meno) e nel farlo attiva tutto quel processo di cognizione incarnata. Cioè se ti dico che in questo momento sto picchiettando sulla tastiera per scrivere queste lettere, su una tastiera molto comoda e morbida, si attiva dentro di te l’area motoria del movimento delle dita. Sì non è un’esagerazione, quando ascolti una storia il tuo cervello la simula al suo interno, attivando tutte quelle parti che sarebbero coinvolte se tu fossi realmente il protagonista di quella storia.

Se ne era accorto Aristotele quando ci parlava della funziona catartica del teatro. Chi assisteva ad una tragedia aveva una purificazione delle passioni, come quando guardi un film o leggi un libro che ti emoziona sino alle lacrime. In quel momento stai vivendo una esperienza mediata, simulata ma non per questo finta, perché la stai provando dentro di te. Ecco questa funzione nasce probabilmente proprio per motivi legati al nostro modo di apprendere e ricordare, oggi lo chiamiamo apprendimento vicario. Lo so toglie molta poesia alla catarsi aristotelica ma che ci vuoi fare a me le storie piacciono così!

L’apprendimento vicario è la nostra incredibile capacità di apprendere attraverso l’osservazione e l’imitazione. Abbiamo visto molte volte gli studi di Bandura sul modellamento, i bambini che guardano un adulto prendere a mazzate una bambolotto (il povero Bobo) e poi non fare altro che imitarlo. Le storie hanno un potere simile, attraverso le narrazioni noi ci identifichiamo con le sue parti ed apprendiamo in maniera, simulata e vicaria (cioè attraverso l’esperienza altrui) come comportarci in situazioni simili nella nostra vita.

La comunicazione efficace

Insomma noi siamo fatti anche di storie e in grande percentuale, riuscire a riconoscere questa faccenda e nutrirci di storie che amiamo intenzionalmente, può fare molto bene. Senza parlare di come possano migliorare il nostro modo di comunicare, aspetto che ho tralasciato ma che è presupposto in tutto il post: se qualcosa ti aiuta a ricordare meglio, identificare le persone, emozionarle ecc. direi che è qualcosa che aiuta molto per comunicare in modo efficace.

Ogni buona comunicazione è una buona storia, qualcosa che resta facilmente in testa, che ci consente di sperimentare una vera e propria piccola “esperienza emozionale”. Sono in grado di facilitare la funzione più importante della nostra vita, l’apprendimento, il quale non termina con le scuole dell’obbligo ma finisce nel momento esatto in cui moriamo. Noi siamo meravigliosamente condannati ad imparare per tutta la vita e, nel momento in cui ci dimentichiamo questa faccenda arriva il declino che tutti temiamo.

Leggere, guardare serie tv, ascoltare podcast ci aiuta, in particolare la più attiva di queste attività, la prima. Leggere è un esercizio pazzesco per il cervello, qualcosa con cui ti rompo le scatole da anni: fai la nostra sfida delle 10 pagine. Se non sei abituato a leggere, cosa difficile se sei giunto fino a questo punto del post, allora prova a leggere 10 pagine per 30 giorni consecutivi. Ti accorgerai di quante più termini avrai a disposizione, di quanto riuscirai a pensare in modo differente e più creativo. Mentre leggi queste parole non stai solo interpretando dei segni digitali, stai entrando un po’ nella mia testa.

Ti stai appropriando inconsciamente del mio modo di ragionare, tranquillo è assolutamente sicuro come metodo. Anche quando leggi qualcosa scritta da qualcuno che magari non stimi o che non ami, il semplice avere uno sguardo su “un’altra mente” è nutrimento per la tua. Certo, selezionare le cose giuste da leggere è importante, ma credo sia altrettanto evitare di spaventare le persone, noi siamo molto più cazzuti di quanto ci piaccia pensare. Siamo sopravvissuti a glaciazioni, carestie e al grande fratello, non siamo poi così permeabili.

Sarebbe bellissimo sapere quali storie ti hanno cambiato la vita. Potresti scriverle qui sotto anche se la parte dei commenti di questo blog non è bellissima oppure potresti scrivermelo in DM su Instagram… insomma ci sono tanti modi nel caso fossi arrivato/a fino a qui…

A presto

Genna